今回は天井からの雨漏りの、修繕工事です。

雨漏り箇所の上部がバルコニーになっており、バルコニー防水面の劣化が原因による雨漏りと思われるところから、の防水屋さんにより防水修繕工事を行いましたが、まだ一部の雨漏りが止まらず、次に原因と思われる笠木板金の点検修繕工事を行いました。

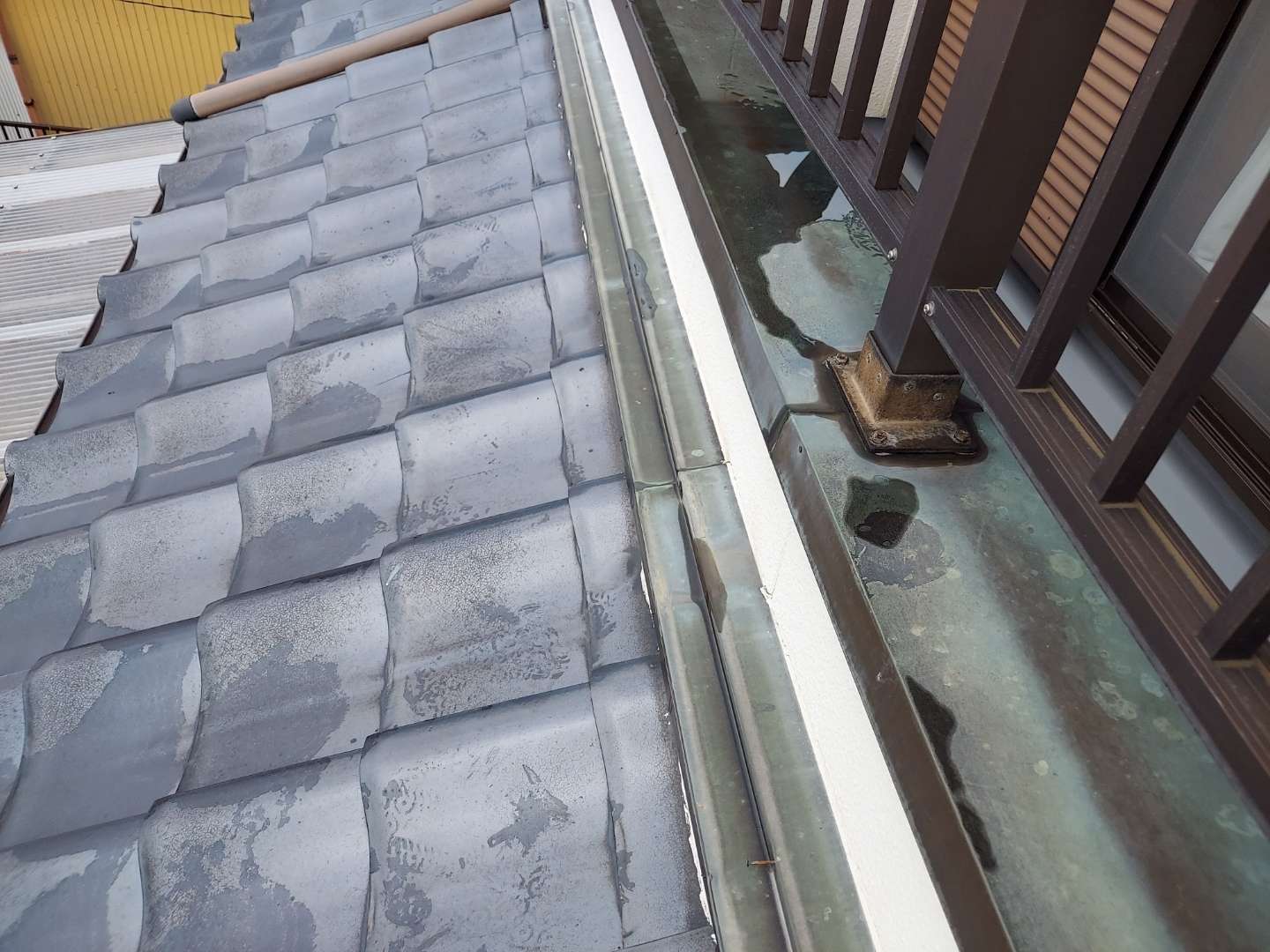

笠木の材質は銅板です。今ではほとんどがアルミ笠木が主流なので、銅板の笠木は今では珍しいですね!

日本の建物はバルコニー付きの建物が多く、しかもバルコニーの真下に部屋がある構造が非常に多いです。

バルコニーの防水面も経年劣化により、雨漏りのリスクが出てきますので定期的な点検など必要です。

笠木板金も新しいうちは問題ありませんが、劣化によりジョイント部や角の部分などからの雨水侵入のリスクが発生します。

住宅の雨漏りと言うと、屋根や外壁からの雨漏りが思い浮かびますが、バルコニーからの雨漏りもかなりの頻度で発生しますので、注意が必要です。

昔は笠木の上に手摺を取り付けるタイプが多かったので、笠木に手摺の支柱を固定するビス穴の劣化による雨水侵入が、よくあるケースです。

手摺支柱のビスを外し、手摺を浮かせてみると下にはコケや泥が溜まっていました。ビス穴の防水処理も施されていません。

手摺支柱のビスを外し、手摺を浮かせてみると下にはコケや泥が溜まっていました。ビス穴の防水処理も施されていません。

しかも、銅板笠木のジョイント部分があり、笠木のジョイント部の防水処理も施されていませんでした。

コケ、泥をきれいに除去します。

そして、ビス穴にシリコンで処理します。

笠木のジョイント部分にもシリコンを処理して、雨水の侵入を防ぎます。

今回はさらにブチルテープ、そして板金業ならではの施工方法、板金カバーにより3重に防水処理を行います。

ビス穴とジョイント部にシリコン処理した後に、防水用ブチルテープを貼り付けます。

順番が上下してしまいましたが、上の写真板金カバー加工前です。

この平板を既存笠木の形状に合わせて、加工します。

加工しました!このくらいの大きさでしたら現地で、パパっと加工できます。

写真の順番が逆になってしまいましたが、ブチルテープ施工後に板金カバーを

取り付けます。

そして手摺支柱を戻しビスで固定しますが、ビスの取付前にシリコンで防水処理をしてあります。

そして最後にビス頭にシリコン防水処理、既存笠木と板金カバーのすき間にもシリコン防水処理を施し完了です。

この時注意しなければいけないのが、支柱と板金カバーのすき間までシリコン防水処理をしてしまうと、支柱内からの雨水があった場合、雨水の逃げ道が無くなり、支柱内に雨水が滞留してしまい、板金カバーの劣化の原因となってしまいますので、ここがポイントです!